ホーキング博士が天国とは闇を恐れる人のおとぎ話にすぎないとし、死後の世界があるとの考えを否定したのは有名ですが、博士のいう「闇」というのが今テーマにしてる「虚無」の一部です。

そして「虚無」には自我の生む「偽の虚無」と「存在の虚無」があるのですね。太古の宗教は、ひとつは「存在の虚無」と「存在ストレス」への対処として生まれたものでしょう。そして「死という現象」もそこに含まれています。

他の野生動物と共生する原始時代の剥き出しの生身の生は、高度な機能をもった繊細な知覚・認識を有する生命体である人間にとっては、多くの存在ストレスを生むものだったことは想像に難くありません。

原始時代の人間にとって他者の死は身近な現象であり隠されておらず、病院もなかったので他者の病気も剥き出しの現象として身近なものとして感じられたでしょう。

法律もインフラも全く整備されてなかったわけだから、個の所有という概念も曖昧で、衣食住の維持だけで精一杯だったでしょう。

疫病、天災、猛獣、変化が激しい自然と共に生き、生きるために他の生き物を殺し、そしてあらゆることが謎に満ちた中での生は、たやすく盲信や迷信を生んだことでしょう。

故に宗教的なものにすがらない限り、自我は中心性を失いカオスの中に拡散してしまう危険も身近なものとしてあったと考えれば、原始的な自然自我が集団生活を営む日常にとって、原始的宗教は自我の中心性を保ち、「虚無」に飲み込まれないために必要なものだったでしょう。

これは無意識領域に今も存在する「元型」として引き継がれています。

その後、集団が大きくなり大組織化すると、徐々に原始的宗教は「自然自我」をさらに「社会化する=個と全体を調和させる」必要性を生み、原始的宗教は進化し、伝統宗教の雛形が生まれたんですね。

原初の社会的自我は、宗教が核になっていたのです。

オーストリアの精神医学者(故)フランクルのいうところの「精神的無意識」「宗教的無意識」というものは、フロイトの「個人的無意識」、ユングの「集合的無意識」、ソンディの「家族的無意識」とは区別されていますが、

「精神的無意識」「宗教的無意識」というものは、「ありのまま」から「あるべきもの」へと移行する必要を迫られた人類が、その社会化の初期段階に新たに形成された集合的無意識の一種でしょう。

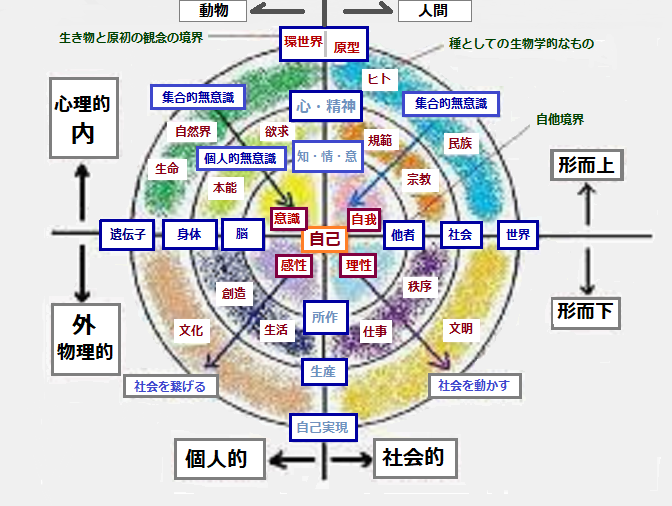

ここで以前に書いた記事で使用した図を再度用いますが、フランクルのいうところの「精神的無意識」「宗教的無意識」というものは、以下の図の右側の領域、自然界とヒトの内的分離によって生まれた無意識領域から派生したものと考え、

自然界とヒトの内的分離を生み出す原動力になったものが集団組織化であり、言語の発達によって「精神的無意識」「宗教的無意識」は、より具体的な道徳・宗教へと発達していったと考察しています。

過去記事 ⇒ 自己統合のための「4つの軸・4つのバランス」と「スピリチュアル版の自己統合」

※ 以前の記事では「社会的自我」という概念を使っていませんが、「人間的な自我」という部分が「社会的自我」に該当します。

具体的な道徳や宗教・哲学・思想が発達していく、つまり形而上での変化に比例して「自我(自然自我)」も変化に合わせた社会的自我へと発達していくということですね。これが「生物学的な存在ストレス」による生命進化とは異なる、人間に特有の「ミーム的進化」です。

狩猟採集時代、日本人の寿命はまだ30歳未満のような状態でした。人類学者の研究によれば、幼児の死亡率が高かった当時の平均寿命は15歳程度だろうと推測しています。

無意識領域は全体性と共にあり、存在ストレスは無意識領域に作用し続けることで、無意識領域に変容と更新を迫るのです。その内的変化が自我意識に投影されるということです。

「自我」の苦しみと悲しみの果てに

フランクルは「苦悩する人間」の中でこう語ります。「苦悩する人間は、まさに真理のすぐ近くにいるのであり、たやすく真理に近づくのです。彼は真理の中に立っているのです。」

フランクルと言えば『夜と霧』が凄く有名ですが、私は十代後半に読みましたので、もう随分と昔の記憶です。

『夜と霧』は、精神科医・脳外科医・心理学者である著者フランクルが、第二次世界大戦中にナチスにより強制収容所に入れられていた時の過酷な実体験を元に、人間の苦悩と幸福と精神の心理学的分析をした書です。

このレベルの苦悩では自我の危機・破壊・死が生じ、「自我の虚無」を超え、さらに「存在の虚無」にまで至ります。これは太古の人類が身近に感じていた「存在の虚無」を、現代人が強制的に一部味あわされた体験とも言えます。

「ガス室送り」の生存的恐怖の中、ナチス親衛隊員や収容所監視兵による人間性を一切否定された重労働、粗末な食料、劣悪な生活環境、そして健全な人間的関係性が破綻した収容者同士の関係。

人格の破壊・人間としての自我崩壊寸前の生存状況の中で、人は一体何を心の支えにして生きていけるというのでしょうか?以下『夜と霧』からの引用紹介です。

『 自分の未来をもはや信じることができなくなった者は、収容所内で破綻した。そういう人は未来とともに精神的なよりどころを失い、精神的に自分を見捨て、身体的にも精神的にも破綻していったのだ。』

『 解放された仲間たちが経験したのは、心理学の立場から言えば、強度の離人症だった。すべては非現実で、不確かで、ただの夢のように感じられる。』

『 わたしたちは、まさにうれしいとはどういうことか、忘れていた。それは、もう一度学びなおさなければならないなにかになってしまっていた。』

『 ここで必要なのは、生きる意味についての問いを百八十度方向転換することだ。わたしたちが生きることからなにを期待するかではなく、むしろひたすら、生きることがわたしたちからなにを期待してい

るかが問題なのだ、ということを学び、絶望している人間に伝えねばならない。』– 引用ここまで –

そしてフランクル著『苦悩する人間』では彼は苦悩の形而上学的重要性を以下のように書いています。以下『苦悩する人間』より引用です。

苦悩には倫理的価値があるだけではありません。苦悩には形而上学的重要性をあるのです。苦悩は、人間に、ものごとを見抜く力を与え、世界を見通せるようにします。存在は透き通ってきて、形而上学的次元が見えてくるのです。 この知がデーメルの詩に表現されています。

ここに泉あり、その名は苦悩 澄める至福の流れ出ず されど、あだに泉を見ば おそろし そのはるけき水底を見入らば 己が淡き影、闇に縁取らる いざ飲まん、さらば影は流れ去り 光わき出ずるらん

「いざ飲まん」—それは苦悩をみずからに引き受けることです。「光わき出ずるらん」—それは存在が透き通って見えてくることです。

人間は存在を見通し、存在はみずからを苦悩する人間に開示します。つまり、根底への展望が開けるのです。

深淵の前に立って、人間は深みに見入ります。その時人間が深淵の底に見て取るもの、それは現存在の悲劇的構造です。そこで人間い開示開示されるものは、人間存在が最深かつ最終的に受苦であるということです。

人間の本質は苦悩する人間、苦悩人(Homo Patiens)であるということでです。苦悩する人間がこの開示を体験するのは、善悪や美醜の彼岸においてです。人間はそれを非感傷的に、感傷(サンチマン)も恨

み(ルサンチマン)もなく体験するのです。真理の単純かつ純粋な直観が生じるのです。苦悩する人間は、まさに真理のすぐ近くにいるのであり、たやすく真理に近づくのです。彼は真理の中に立っているのです。しかも恨みつらみというものがありません。

こうしたことはすべて克服されているのです。彼は、こうしたことを超越しているのです。真理は人間を自由にします。なぜなら、真理とは、その人の真理であるだけではなく、真理そのものであるからです。すべての人に共通の真理であるからです。

– 引用ここまで –

フランクルは「苦悩は、人間に、ものごとを見抜く力を与え、 世界を見通せるようにします。存在は透き通ってきて、形而上学的次元が見えてくるのです。 」と語ります。

これは「無意識領域」を理解する上でもとても重要なポイントですが、この時「自我の苦悩・虚無」に囚われてしまうと、心・精神の病理に発展することがあります。なので「そこを突き抜ける」ことが必要なのです。

「存在は透き通ってきて」という部分、これは「純粋意識」につながる過程であり、「自我への執着を離れる過程で徐々に澄んでくる意識の全体性」ですが、これに関してはまた次の機会に書きます。

「形而上学的次元が見えてくる」という過程の危険性も同じで、ここに大きな落とし穴があります。その辺りのことはまた次のテーマで書きます。

ではラストに、フランクル『夜と霧』より以下の言葉を紹介し、記事の終わりとします。

『 人は、感謝をすることで、幸せな気もちになれます。人は、何らかの希望をもつだけで、心の中を少しは明るくできます。人は、夢の実現を想うだけで、幸せの予感を感じることができます。人は、自分の幸せを「幸せだなぁ」と思うことで、幸せを感じることができます。』