今回は「知のプロセス 好奇心と動機と他力の多元性」をテーマに考察していますが、「動物言語学」という新領域で「鳥の言葉」の解読した鈴木俊貴 氏を参考にしつつ、他にも多角的にこのテーマを考察しています。⇒ 世界初、鳥の言葉を解読した男は研究のため東大助教を辞めた「小鳥博士」

生物って不思議ですね、いえ存在するもの全てが。菌類やウイルスといったこのミクロな生命体にしても「なんでこんなことが可能なのか」と感じることばかりです。

かつて「ドラキュラ」といわれた現象も、狂犬病ウイルスで説明がつくにしても、そのウイルスが持つ驚くべき能力を考えれば、ある意味でオカルト以上にオカルトな事実でしょう。

「第2回 吸血鬼は感染症だった?」 より引用抜粋

大脳辺縁系に感染すると,夜に譫妄,凶暴性を認めるようになります.また,知覚過敏のため,臭いが強いニンニクや光を避けるようになり,十字架を怖がるなどの先端恐怖症の症状が現れます.

水を怖がるのは,中枢神経障害のために液体を飲み込もうとすると喉頭けいれんが起き,とても苦しいためといわれています.狂犬病の患者さんが,生き血を吸ったり咬みついたりすることは実際はないのですが,

18世紀の前半,東ヨーロッパでイヌやオオカミに狂犬病が大流行したらしく,そのうえ当時のヨーロッパでは吸血鬼が人々の話題になっていたことから,吸血鬼伝説がその当時流行した狂犬病の症状と結びついて,現在の吸血鬼のイメージが出来上がった可能性があります.

– 引用ここまで- (続きは下記リンクより)

引用元⇒ 第2回 吸血鬼は感染症だった?

ところでクモヒメバチという蜂がいますが、この蜂は蜘蛛に卵を産み付け寄生させ、幼虫は化学物質を放出して特殊な蜘蛛の糸を蜘蛛に作らせ、用済みになったら蜘蛛を殺して食べ、さらに蜘蛛に作らせた特殊な糸は「繭」を作るのに使用するという本物の搾取者です。

またブラジルの熱帯雨林で発見されたある菌類は、アリの身体を乗っ取り、「ゾンビ化」させ、菌類の繁殖に適した場に誘導し、アリはそこで死ぬという本物のマインドコントロール技術を持っています。

このような菌類を「昆虫寄生菌」と呼びますが、世界の熱帯雨林には何千種類もいるのではないか?と推測する昆虫学者もいます。

また猫の寄生虫としてよく知られた「トキソプラズマ原虫」ですが、2012年の「精神臨床医学誌」で「トキソプラズマ感染者の自殺率は、非感染者の7倍になる」というデータが話題になったことがありますが、

まぁ狂犬病のような圧倒的にヤバいものではないとはいえ、人間がミクロな生物にマインドコントロールされるというのは凄い能力ですね。

そしてさらに驚くべきは、「同じ昆虫を宿主とする天敵同士」が「宿主をめぐって争う」という事実です。

たとえば「寄生蜂」はイモムシに寄生しますが、同時にそのイモムシを宿主とする昆虫ポックスウイルス(EPV)もいて、このウイルスが宿主という資源を守るために「寄生蜂」の幼虫を殺す、という現象が起きてくるわけですね。 参考 ⇒ ウイルスと寄生蜂とイモムシ 3者の相互作用が育んだ蜂殺し遺伝子の発見

植物も凄いですが、菌類やウイルスといったこのミクロな生命体も驚くべき能力をもっている、ということです。 (過去記事 ⇒ 「身体化された知」 植物の心と思考)

ではここで動画を紹介です。超おしゃべりインコの「チコちゃん」です。まぁここまで言葉を覚えて発音できる能力は凄いですね。

知のプロセス 好奇心と動機と他力の多元性

学者にも多いですが、「何かを肯定するために何かを否定する」ような論調、ある取り組みを素晴らしいというためにある取り組みは「たいしたことない」みたいなそういう論調をよくみかけますが、これって複雑性を観ない「点」の優劣の評価の一種なんです。

科学/芸術至上主義のように、「自分の分野・能力の質の強み」を強調し「相手の分野・能力の質の弱み」を強調するという傾向性は、過剰にそれをやると内集団・外集団バイアスのアカデミア版になるだけで、「彼等の知は我等の足元にも及ばない」的な見下しになってしまい、それでは知の多元性・複雑性が見えなくなるでしょう。

ガウス少年とかモーツアルトみたいな子供の頃からありえない次元みたいな人もまれにいますが、エジソンなんて子供の頃に「なぜ?」「どうして?」を質問しまくった結果、先生からの怒られが発生して「退学」してしまうんですが、母親のナンシーが彼を支えたんですね。

母の接し方次第ではエジソンは全く違う人生になっていた可能性は十分にあります。

子供の「なぜ?」「どうして?」は通称「なぜなぜ期(2~6歳)」といいますが、心理学では「質問期」といいます。まぁ「知識欲」とひとまめとめにされることもありますが、「知識」を得る動機や過程にも多元性があって、コンプレックスとか自己防衛とかだけではなく、「知的好奇心」というものが元々ヒトにはあるわけです。

そしてこの「知的好奇心」が「内発的動機づけ」に繋がっているんですね。これに対して「外発的動機づけ」とは 賞罰、評価、報酬等、外部からもたらされる力学によって「目標」に向かうものです。

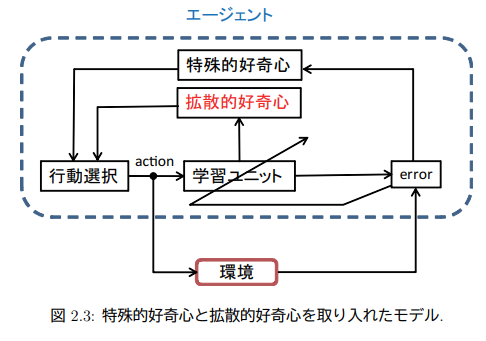

そして好奇心には「知的好奇心(認識的好奇心)」、「共感的好奇心(他者に対するもの)」、「知覚的好奇心(注意レベル)」のなどの質があり、「知的好奇心・(認識的好奇心)」はさらに「探索行動を動機づける好奇心」として「拡散的好奇心」「特殊的好奇心」に分けられます。

ヒトは「知覚的好奇心」と「拡散的好奇心」がまずベースにあり、それで子供は「なぜ?」「どうして?」になるわけです。

拡散的好奇心:「自分の知らないことや珍しいことに幅広く興味を持ち、知識をバランスのとれたものにする能動的な性質の好奇心」 特殊的好奇心:「認知のズレ、対象への知識が不十分であることがわかったときに発生する好奇心」

「自分の持つ情報と外界との情報とにある程度の “ズレ”を感じている状態を主観的 には,驚き,疑問,当惑,矛盾などの形として感じるといわれる」

「2つの好奇心が明確に別れて働くような単純な場面ばかりではなく,2つの好奇心が複合的に働く場面が多々見うけられる」

「特殊的好奇心が強いときほど興味の対象に的を絞った探索になるが,拡散的好奇心が強くなってくると,興味の対象を中心として探索範囲を広げるようになり,最終的にランダムな探索行動へと移行する」

参考・引用 ⇒ 拡散的好奇心と特殊的好奇心を用いた効率的学習方 法に関する研究

親ガチャと「他力」

拡散的好奇心による知識を「○○に比べて浅い知」とかそういう「点」の優劣の比較で片づけないこと。「深いものも浅いものも繋がっている全体性」で観れば、「始まり」は「結果」ではなくベースであって、その先に繋がっているプロセスなんですね。

「特殊的好奇心」になっていくと「知」を深めていくプロセスに変容していく。ここで大事なことは「知識」というのはこの二つの好奇心と創造性と多様な「キッカケ」と交わることでより深く高度な形に昇華される、とういうこと。

「知識」を得る過程は決して無駄ではなく「それ自体は浅くも深くもない」んです。「どう組み合わされるか」で変わる相対的なもの。

好奇心が最も伸びる時期が「質問期」ということ。そして「一人遊び」だけが創造性にとって大事なんじゃなくて、「周囲の大人の反応や姿勢」が創造性の発達につながっていくということ。

〇 ”博士が子どもだった頃”Vol.1 動物言語学「鈴木俊貴 博士」

鈴木俊貴 氏も子供の頃、彼の母が言った『生き物にも分かっていないことがたくさんあって面白いね』というつぶやきがすごく心に残って、「動物学者っておもしろそうだな」と思ったそうですが、

そして彼の家の隣が林になっていたり、庭に野鳥の水場があったり、「動物と好きなだけ過ごせる環境」があったということ。そして彼の父が『子どもには自然の中で育って欲しい』と茨城に引っ越し、丸の内まで片道2時間もかけて通勤していた、という「父の働きかけ」も背景にあるわけです。

仮に「彼の父」が息子の鈴木俊貴 氏ほどの動物に対する知や特殊的好奇心や創造性はもってなかったにしても、「社会」にシッカリ繋がっていることで息子の環境を用意してあげられた、この「恩恵」というものが鈴木俊貴 氏の創造性の発達を陰で支えているということ。

「社会をしっかり生きる彼の父」のようなタイプの人も決して「息子の知の足元にも及ばない」ということはないんです。「世界を驚かす凄い発見!」みたいなものはなくても、地味で目立たなくても、別の知、能力をもって別の働きでそれを発揮しているというだけ。

親が直接「ああしなさい、こうしなさい」と干渉したり「外発的動機」を与えてなくても、彼の「内発的動機」にしても、子供の環境設定を支え生を支えている「他力」が前提にあり、その上で「一人遊び」あるいは「自由な観察」が出来たということです。

「お陰様で~」と日本人は形式的にいいますが、現実に人は誰かのお陰様で生きている、子供が孤独に夢中で遊んでいるような時ですら「他力」の恩恵が陰で働いている、そういうものなんです。

こう書くと「実家が太い」&「親ガチャ」の力学を言ってるだけかのようにも感じるかもしれませんが、まぁ「環境に恵まれていた」「運の良さ」というのはあるでしょうが、

一部だけみて良い悪いと二元論的にカテゴライズするのではなく、たとえば「実家が太い」って質的な面が見過ごされていることがよくあって、「機能不全家族」においては経済的に豊かでもメンタルが削られるので、質的に「太い」とはいえないんですね。

「他力」というのは信頼関係、協調関係、補完関係などの「互いの違いが生かされる関係性」でよく発揮されます。「総合力としての他力」で見ていくと、「他力」にも質・量の違いがある。

鈴木俊貴 氏の場合、両親がとても協力的で、接し方も「内発的動機」がうまれやすいバランスで、かつ「特殊的好奇心」が育つ環境があり、自分のやりたいことで大学まで進める経済面の支えもあった。

これらの総合力として「実家が太い」と表現されるのであって、家にいるだけ精神が病むような家なら、その子にとってはそれは質的に「太い」とはいえないでしょう。

「親ガチャ」もそうで、「親」が「当たり」か「外れ」かという評価は、あたかも親が静的・固定的な「点」のような評価対象になっていますが、親もまた人生のプロセスの中を生きる動的な複雑な存在であり、「当たり」とか「外れ」に完結した存在ではないんですね。

「運」にも波があって、ゆらぎがあります。その差が物凄い人生を生きる人もいます。一定ではないし、運がどう生かされるかも不確定です。そもそも「生きる」ということ自体が本質は不安定で「運の波」からは誰であれ逃れられない。

偶然のガチャによって「当たりの親」「外れの親」とカテゴライズされる特定人物や家族の状態も、それだけでは見えない多元性を有し、運のゆらぎによる人生の変化の波があったりする。

また子供と他者の関係性は「家」だけに完結していないので、「親以外の他者との関係性による他力」がどの程度あるか等の複数の力学を観ないと、その子供に実際に働いている他力の量や質は見えないんですね。

ここで視点を変えますが、「ある時点における総合力の差」をもってして「外れの親」と評価してしまうのは、親もまた「他者」であり複雑性(わからなさ)を有している存在であることを見過ごしてしまうことにも繋がります。「当たりの親」も同様に。

まぁ「どう考えてもこれは酷すぎる」という典型例のような親、環境も確かに存在しますが、そういう典型例のような親とか環境は除いた、グレーゾーンの話ですね。

「親ガチャ」の「外れ」の基準はどこか?というのと「どこまでをカルトに認定するか?」は似ていますね。「当たり」の親・家族と「良い宗教」が似ているのと同様に。「複雑性があるものを、ひとつのモノサシだけで良し悪し・優劣を決定する単純化」っていろんなところで起きていますね。

キッカケと動機の多元性

「学ぶこと」というのは一足飛びに何か大きなものに結実するのではなく、生育環境や周囲の人の接し方もそうですが、「キッカケ」そして様々な他者との「縁」など複数の要因が繋がって大きくなっている、という構造性があるんですね。

彼の観察を応援し理解を示してくれたのは「非専門家・非学者」であった父であり母でしたが、逆に彼の「発見」を相手にしなかったのは「大学の教授」でした。権威ある大学の先生の方が知に対して「無知」かつ「尊大」だったわけです。

「僕は本に書いてあることから仮説をひねり出すんじゃなくて、観察から見つけていくから、ネタが尽きないんです。ひとつの言葉がわかるだけで発見があって、論文にするとまた発見がある。そうやって、どんどん新しい疑問が湧いてくるんですよ。だから、職業的な安定よりも研究を進めるためにベストの道を選ぼうと思ったんですよね」 鈴木俊貴

もはや「職業的な安定」とか「肩書・資格製造所」として機能する大学を辞めた方が本当の研究、本当の発見ができるというこの構造、まぁそういうところなんですね、「大学は創造性の場ではなくなっている」という指摘はそれが全てではないにせよ、そういう面も確かにある。

鈴木俊貴 氏が「動物学者になりたい」と思った「キッカケ」はNHKの『生きもの地球紀行』という番組だったようです。「テレビ番組」がひとつのキッカケだということ。「ドキュメンタリー映像・特集」は、今でいえばYouTubeのドキュメンタリー番組においても『生きもの地球紀行』レベルのものは普通にあります。

こういうものが誰にどう影響を与えるのかなんてわからないんですね、「人が何に関心を抱きそれを突き詰めていくか」、動き出した好奇心が大きな時間軸、空間性、複数の力学で練り上げられていく知の成長過程は、「ステレオタイプな動機」に帰納できない。

小さな兆しや複数の小さな機会の化学反応を見逃すと、「相手の知の深さ・浅さ」のような「点」しか観えなくなる。

鈴木俊貴 氏もいきなり発見に辿り着いてなどいないし、「生き物に関する基本的な知識」、「教科書的な概念」もプロセスとして決して無駄ではないどころか、それらは全て繋がっている、というよりそれを繋げられるのが創造性の力のひとつの作用です。

「教科書的な知識=浅い知」みたいな「点」の思考ではなく、「教科書的な知識」って基本大事で、それをシッカリ学んでいるからこそ「さらに知らないこと(教科書ではわからないもの)」が何かがわかる。

学問的な既知の体系すら知らないようではそれを超えた未知にたどり着けない、という知の領域がある。もちろん「学知・理系知とは質が異なる知」の領域もありますが、教科書的な知もまた過去の探究者の発見であり創造性によるものなんですね。

鈴木俊貴 氏が「この図鑑に書いてあることは、間違ってる」と子供の頃に疑問を抱いたのは「特殊的好奇心」のプロセスなんですが、「図鑑」というものは「拡散的好奇心」のプロセスなんですね。

どちらが優れている劣ってるとか、そういうことではなく、「図鑑」を観ることも「知に繋がっている」のです。

そして「発達障害の子は図鑑好きが多い」と聞きますが、特性にあった知の「キッカケ」とか「入口」というのはあるでしょう。なので「図鑑とか、YouTubeとかそんな知の次元は..」みたいに「点」だけで評価して決めつけて否定しないことです。

「俺様の知の方が遥かに深い」みたいな学者マウントはいらないんですよ、「知」の結果ではなくプロセスを観ているなら。

〇 ADHDのむっくんの原動力は大好きな「図鑑」。意外な成長に、母もうれしい驚きで…!

「図鑑で頭はよくなるのか?1冊の図鑑が人生を変える!」 より引用抜粋

親が思う以上に、子供は親の影響を受けるものです。親が苦手だからと取り上げたり、否定したりせずに、好きなものにどっぷりとつからせてあげること。もしできれば、一緒に見たり、声をかけたりしてあげること。

(中略)

大人にとってはとるに足らない、しかもよく分からない世界に没頭している我が子の姿。ついていけずに不安に感じることもあるかもしれません。「常識を外れるほど何かに熱中できるのは、ほぼ子供のときだけです。もし、その道の研究者になったとしても、大人になれば引いた視点も必要になりますから。1冊の図鑑の後ろには、膨大な知識や歴史の蓄積があります。そのことを肌で感じられるお子さんが、大きくて深い知の世界に浸る喜びを否定しないでほしいのです」

子供は何かに興味を持てば、一人でどんどん吸収し、自分の世界を大きく豊かにしていきます。そして、知ることが面白いと思えた体験は、学びへの興味や意欲につながります。

知識の量、聞く力、思考力、表現力、創造力― 頭の良さにもいろいろありますが、そんなふうに、興味を持ったことを掘り下げるのが勉強だとしたら、何かに夢中になったことのある子供は、きっと勉強が好きになるはずです。

「今は、学会に参加するお子さんもいるんです。何かをより詳しく知りたい一心で、図鑑やインターネットで、誰がその分野を研究しているのかを調べ、その研究者の発信を追っていく。そうして、生の情報を受け止める力や論文を読みこなす力をつけていきます」

(中略)

実は、子供たちの「もっともっと知りたい!」に応えたいという平尾さんもまた、図鑑作りをきっかけに自然科学の世界に魅了されたお一人です。「子供が生きものに興味を持ったとき、最初にぜひ図鑑を渡してあげてください。子供の中にあるものが育ちます。この世界には知るべきものがある、知れば面白い、という感覚は、必ず子供の人生を助ける力になります」

– 引用ここまで- (続きは下記リンクより)

すべての人が学問や芸術などに興味関心を持つわけではないように好奇心はもっと多元的に結びついていきます。たとえば「スポーツ」「格闘技」もそうです。「キッカケ」もいろいろです。

イチローも「3歳の時に、はじめておもちゃのバットとボールを持たせたら、その日から寝る時も離さなくなった」と父が語るように、とにかく野球が好きな子どもだったようで、キッカケは「目の前にあったから」で、「特殊的好奇心」が野球と結びついたんですね。

個別のスポーツを始めたきっかけの回答をすべて統合し、スポーツ全体として始めるにあたり影響を受けたものの割合を算出すると、全体では「憧れの選手」がもっとも高い割合でした。ただし、性別に分けてみると、男性は「憧れの選手」がもっとも高いものの、女性は「漫画・アニメ」の割合がもっとも高い結果です。 参考 ⇒ 運動部経験者に尋ねたスポーツを始めたきっかけ

「5歳のとき、"礼儀を身につけさせるため"と父親に極真空手を習わされたんです。でも、小5のときにジュニア世界大会で優勝したら、興味がうすれてしまって(笑)。テレビで『K-1』を見て、その舞台にあこがれてキックボクシングを始めました」 ⇒ キックボクシング界の神童★那須川天心くん

以下に紹介の外部サイト記事は認知心理学者の大久保街亜 氏によるもので、「Big 5性格特性」による「格闘技チャンピオンと一般選手の性格特性の比較」をテーマにしています。

「チャンピオンの性格:格闘技の王者とBig 5性格特性」 より引用抜粋

PiepioraとWitkowskiは、360人を対象にBig 5性格特性を調べました。対象者は、プロフェッショナルとして活動する格闘家と格闘技のトレーニングしている体育大学の学生でした。対象となった格闘技は幅広く、柔道、空手、テコンドー、ボクシング、キックボクシング、レスリング、ブラジリアン柔術、そして、総合格闘技でした。360人のうち、45人が世界選手権、ヨーロッパ選手権など重要大会のチャンピオンでした。

(中略)

差こそ大きくはありませんが、すべてチャンピオンが、一般選手を上回っていました。平たく言い換えると、チャンピオンは、一般選手に比べ、感情が安定していて(神経質傾向が低く)、外界への関心が高く(外向性が高く)、新しいものへの関心や好奇心があり(開放性が高く)、周囲への配慮、思いやりがあり(協調性が高く)、まじめ(勤勉性が高い)ということになります。

– 引用ここまで- (続きは下記リンクより)

大久保街亜 氏はブラジリアン柔術をやっているようですが、氏の語る「身体を使った清々しさ」、この感覚よくわかります。スポーツもそうだしアウトドアも肉体労働も「身体を使った清々しさ」があるんですね、そこにゲーム性があるとさらに楽しい。

「ブラジリアン柔術の非日常と日常」 より引用抜粋

ブラジリアン柔術には実戦形式の練習があり,ローリング(rolling)と呼ばれます。これも魅力のひとつです。寝技でごろごろ転がるので,そう呼ばれるのでしょう。打撃がないので,子供がじゃれあっているようになります。ローリングは一種の試合なので,ゲーム性がありとても楽しい。技を仕掛けあい,防ぎ合う過程は身体を使ったチェスに例えられます。ゲーム性があると,無理せず,楽しく運動ができます。勝負がはっきりとつくことも長所です。弱ければ負ける。こういうシンプルさがとても清々しい。この身体を使った清々しさは,仕事や家庭だけではなかなか味わえないと私は思っています。

コロナ禍の今,密になりやすい格闘技を避ける向きもあります。一方で,格闘技の身体性の大切さが再認識される機会でもあります。そのせいか,この時期に格闘技を始める人も増えています。

– 引用ここまで- (続きは下記リンクより)

引用元⇒ ブラジリアン柔術の非日常と日常